Keputusan pemerintah menunda implementasi pajak karbon menjadi kesempatan bagi dunia usaha untuk bersiap. Dari sisi pemerintah, penundaan dilakukan untuk mematangkan peraturan sehingga lebih komprehensif dan selaras dengan peraturan sejenis lainnya.

Apabila mengacu pada Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), implementasi pajak karbon diamanatkan dimulai pada 1 April 2022. Dikarenakan aturan turunan masih dalam pembahasan, otoritas fiskal memundurkan implementasi hingga 1 Juli 2022.

Dihubungi pada Rabu (30/3/2022), Peneliti Ahli Madya Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Hadi Setiawan membenarkan bahwa, selain saat ini otoritas masih mematangkan aturan turunan pajak karbon dalam UU HPP, aturan turunan dari Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ekonomi Karbon juga masih dalam pembahasan.

Sebelumnya dalam konferensi pers APBN Kita, awal pekan ini, Kepala BKF Kementerian Keuangan Febrio N Kacaribu mengatakan, alasan penundaan ini karena pemerintah masih ingin menyusun peraturan yang baik dan konsisten, yaitu dengan mengharmonisasikan kedua payung hukum yang sudah ada.

”Dalam Perpres juga ada pokok-pokok pengaturan tentang pasar karbon dan kami ingin mengoneksikan keduanya secara konsisten antara satu dan yang lain sehingga peraturan semakin komprehensif,” ujarnya.

Di sisi lain, ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Rendy Yusuf Manilet menilai, penundaan implementasi pajak karbon dapat menjadi momentum bagi pelaku usaha bersiap melakukan konsolidasi bisnis untuk menyesuaikan dengan regulasi baru.

”Harapannya ketika pungutan atas emisi karbon berjalan pelaku usaha telah sepenuhnya siap. Penundaan ini pun juga selaras dengan permintaan pebisnis yang meminta perpanjangan masa transisi untuk mempelajari kembali skema penerapan pajak karbon,” ujarnya.

Pengenaan pajak karbon dilakukan dalam beberapa tahap. Pada tahap pertama, yakni 2021, dilakukan pengembangan mekanisme perdagangan karbon. Tahap kedua, yakni pada 2022—2024, diterapkan mekanisme pajak yang mendasarkan pada batas emisi untuk sektor pembangkit listrik terbatas pada pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batubara.

Sementara itu, tahap ketiga dilaksanakan implementasi perdagangan karbon secara penuh dan perluasan sektor pemajakan pajak karbon dengan penahapan sesuai dengan kesiapan sektor terkait yang dimulai pada 2025.

Dalam UU HPP telah diamanatkan bahwa tarif yang ditetapkan adalah Rp 30 per per kilogram karbon dioksida ekuivalen (CO2e) atau satuan yang setara.

”Bagi dunia usaha, implementasi pajak karbon memang tidak mudah karena skema ini baru diterapkan di Tanah Air dan pelaku usaha atau wajib pajak membutuhkan waktu penyesuaian yang tidak singkat,” kata Yusuf.

Ketua Komite Tetap Energi Baru dan Terbarukan, Bidang ESDM, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Muhammad Yusrizki berharap kebijakan-kebijakan pemerintah terkait transisi energi, seperti pajak karbon dan nilai ekonomi karbon (NEK), dapat dibahas secara transparan oleh pemerintah kepada para pelaku usaha.

usrizki meyakini dalam waktu dekat peraturan-peraturan turunan mengenai regulasi ini akan segera keluar. Untuk itu, aksi nyata pemerintah dalam mempersiapkan regulasi perlu disambut sektor swasta dalam mempersiapkan diri dalam mengakselerasi percepatan tercapainya emisi nol di Indonesia.

”Pencapaian net zero Indonesia tidak terlepas dari komitmen dan usaha dari setiap elemen ekonomi termasuk tentunya pihak swasta,” ujarnya.

Konsekuensi penerimaan

Dari sisi penerimaan negara, kebijakan penundaan implementasi pajak karbon membawa konsekuensi terpangkasnya potensi penerimaan negara. Kondisi ini berimplikasi pada bertambahnya beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menangani perubahan iklim.

Yusuf mengatakan, misi utama disusunnya UU HPP adalah tuntutan untuk meningkatkan penerimaan negara. Ia menyarankan kepada pemerintah untuk mengoptimalisasi penerimaan dari sumber lain untuk memenuhi kebutuhan dana perubahan iklim.

”Dengan tingginya biaya transisi energi, dibutuhkan kerja sama dari seluruh pemangku kepentingan. Peran swasta belum optimal dalam pengembangan energi baru terbarukan,” ujarnya.

Pemerintah mencatat, kebutuhan anggaran perubahan iklim pada 2018—2030 sebesar Rp 3.779 triliun, sementara APBN hanya mampu berkontribusi 34 persen dari total dana yang dibutuhkan.

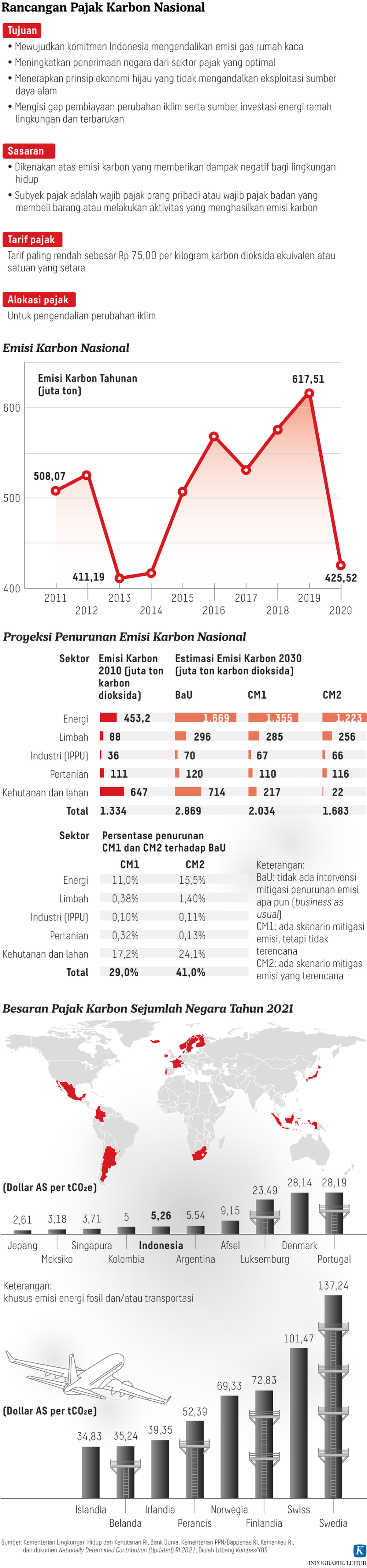

Di sisi lain, pemangku kebijakan telah berkomitmen untuk menurunkan emisi karbon 29 persen dengan usaha sendiri dan 41 persen melalui dukungan internasional pada 2030.

Sumber: Kompas.id